電子書籍のセルフ・パブリッシングを本格的にはじめて、はやくも一年が経過する。短編小説の配信がほぼ終了し、つづいて長編小説や連作小説、あるいは新刊作品を手がける予定だが、この期に及んでやはり必要かと思うようになり、遅まきながらWEBサイトを始めることした。

ブログを中心として書きつづけるつもりだが、やや時期を逸した種まきだけに、ぶじ発芽して親しんでいただけるサイトに成長してくれるかを心配している。それを願いながら、自己紹介やら電子書籍出版のきっかけなどを書いた一文を、すこし手直してお届けすることにした。

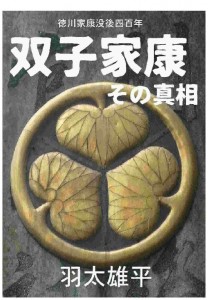

――『双子家康・その真相 あとがき』より――

どうやら自己完結型の人間らしい、と自覚したのは、かれこれ三十年前のことだ。すべてを自分でやりたがり、その結果がどうあろうとも自己満足している。そんな性格だったわけで、フリーランスのカメラマンを手はじめに、VP制作や広告づくりを二十年間やった後、エイヤッ、とばかりに小説を書きはじめ、あげく昭和の最後の年に東京を脱出すると、日光南部の谷間で田舎暮らしを始めた。

つまりは協調性のない男が、わがまま勝手な生き方を選んだということだから、苦労の連続となるのはごくごく当り前。しかし、いま振り返ってほとんど覚えていないのは、苦労なんぞは片っ端から忘れてしまう性格ゆえだったに違いない。

とにかく何でも自分で造って暮らした。別段、思想的に自給自足をめざしているわけではなく、単に金で買えないから造るしかないのであって、読みたい小説がないから自分で書く、という場合も含めて、およそは性に合っていたのだろう。ログハウスを自分で建て、家具を造り、山羊を飼い、薪割りのかたわら野菜畑を耕し、その合間に小説を書く、といった感じに過ごして来た。

そうして七十歳になったとき、新しい何かを造ってみたいと思ったが、必要な家具はあらかた揃えてしまったし、二十年住んだログハウスも建て直すほどでもない。たとえばパソコン自作に手を出してみたこともあるが、パーツの十個ばかりを組み立てるだけだから、半日もあれば完成してしまい、たいして面白くもなかった。

「仕方がない。売れそうもないあの作品でも書きはじめるか」と考えたとき、ふと思いついたのが〝電子出版〟だったのだ。

出版不況とやらの昨今、周囲は電子出版の話題でもちきりのようだが、じつは一度も読んだことはなかった。ちょっと調べてみると、なるほど、創生期らしいカオス状態。すさまじい玉石混淆ぶりだが、それだけに興味ぶかく、なにより自分ひとりで完成させられるのが、ひどく面白そうだった。

たとえば小説を書いたとしても、出版社や印刷所の手を借りなければ本にはならない。そこのあたりに自己完結型人間として不満がなかったわけではなく、そもそも売れそうもない本など書いたところで、不況さなかの出版社がウンと言うわけがない。

その点、電子出版の費用対効果は抜群だ。少数出版などお手の物で、すべて自分でやるつもりだから費用ゼロも可能、とあればやらない手はないだろう。

そこで書き出したのが本稿『双子家康・その真相』ということになる。じつは前々から構想してはいたのだが、「とても売れそうにありません」と編集者諸氏がそろって首をかしげたニッチな題材。まったくもって電子出版むきだったわけだ。

また執筆に使用しているワープロソフトに、電子書籍用のEPUB出力機能があるのも幸いだったが、調べて見るとフリーな変換ソフトがいくつも発表され、さらにはサブ機に入れたLINUXでもそれらの使用が可能のようでもある。

当然、全部自分でやる。たとえば表紙デザインだが、使用した〝三ツ葉葵紋〟は、日光東照宮参道に立てられた門標で、これを自分で撮影すれば著作権はクリアでき、奥さんお下がりのデジカメを片手に、車を十五分ほど走らせればこと足りた。こうした金箔物は、「くもり空に撮る」と、かつてカメラマンだったころを思い出しながら撮影したあとは、無料写真編集ソフト〝Paint〟でゆがみを矯正し、同じく無料ソフトの〝JTrim〟を使って文字を組み入れるなども、昔とった杵柄に近い作業ということになるだろうか。

当然、全部自分でやる。たとえば表紙デザインだが、使用した〝三ツ葉葵紋〟は、日光東照宮参道に立てられた門標で、これを自分で撮影すれば著作権はクリアでき、奥さんお下がりのデジカメを片手に、車を十五分ほど走らせればこと足りた。こうした金箔物は、「くもり空に撮る」と、かつてカメラマンだったころを思い出しながら撮影したあとは、無料写真編集ソフト〝Paint〟でゆがみを矯正し、同じく無料ソフトの〝JTrim〟を使って文字を組み入れるなども、昔とった杵柄に近い作業ということになるだろうか。

一番の難関は、kindleやiBooksなどへの登録、税務関係のEINやW-8BEN申請といった出版手続きだったろうか。英文が多いのはもとより覚悟のうえだったが、やたら字が小さくて老眼泣かせ、ルーペ片手のなかなか手強い作業だった。

かくて出版の運びとなったわけだが、はたしてどうなるか、とすこしばかり気にしている。もともと売れない小説ばかり書いてきたから、反響のなさには慣れたものだが、こんな素材本がどこまで読まれるかに、いささかならず興味がある。さらには本稿を書きすすめる途中、いっそ小説『双子家康』の執筆に踏み込んでみるか、とチラッと思ったりしたのが、なにやら頭の隅にのこっている気配もするのだ。

それにしても電子出版にさいしては、先行諸氏のブログにずいぶんとお世話になった。その親切さには頭がさがる思いがあり、あらためて謝意をのべておきたい。